渓の童子

平成18年10月18日〜11月24日

ランディングネットの製作(試作品)

安価でそこそこ見栄えの良いランディングネットって無いですね。

良い物はめっちゃ高いし、安い物は作りが粗雑ですし、両極端なんですよね。

ええ〜い!なら、自分で作っちゃえ!!

って事で

〔ランディングネット_製作〕でググるとたくさんヒットしました。

それらを参考にとりあえず安価な材料を揃えて、試作品を作ってみる事にしました。

製作過程で出るであろう、数々の問題点を集積する事が主目的です。

もちろん、実用に耐える物が出来れば使うつもりです。ってか、出来なきゃ駄目でしょっ!!

さてさて、ど素人が見よう見まね作ったら、どんな物が出来るのでしょう。

ちょっと興味が沸いたでしょ?

材料

材料(1)

ランディングネットの本体となる材料と型枠用の材料です。

手近な所で入手可能な材料で揃えてみました。(ホームセンターですね)

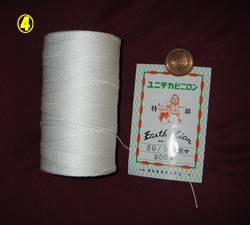

クレモナ糸だけはどこを捜してもありませんでした。で、これだけはnetで購入しました。

どこに行ったらあるんでしょうね?

| No | 名 称 | 材 質 | 寸 法 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | フレーム材 | 桧 | t2×15×900 | ホームセンターにて3本セットを2組購入。 |

| 2 | グリップ材 | ブナ | 20ミリ厚 | ホームセンターにて厚みだけ見て選びました。 |

| 3 | 型 枠 | 集成材 | 20ミリ厚 | フレームを曲げる為の型 |

| 4 | 網 材 | クレモナ糸 | 3号(200g) | netで購入。ラベルにはユニチカビニロンと書いてありました。 |

| 5 | ヒートン | 大型サルカン | 径7mm |

釣具店で適当な物を見つけて来ました。

釣具店で適当な物を見つけて来ました。

|

材料(2)

本体を組立てする接着剤と味付けする材料です。

こちらもホームセンターで入手可能ですが、染料は手芸店で買いました。

男一人で入る勇気はありませんので、嫁に付き添って貰いました。

| No | 用 途 | 材 質 | 商品名 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 接着剤 | エポキシ系 | EP001N P40g | 迷った挙句、40分硬化と書かれたコレに決定。 |

| 2 | 下地用塗料 | ウレタン系 | 木彫オイル | 0.7L缶入りしかなかった。一生使えそ。 |

| 3 | 上塗り塗料 | ウレタン系 | 油性ニス | これも相当迷ったが、手軽な一液を購入。 |

| 4 | 染色・色留め | 湯染タイプ | シンプリコール | No1のサニーイエローを選んだ。 |

製作工程

1.デザイン

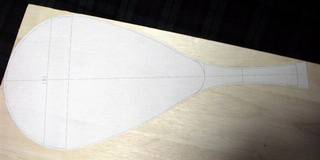

現使用中のネットより少し大きめのティアドロップ・ストレートタイプの図面を描いて見ました。

カーブタイプの方がフレームの成形が比較的簡単に出来るらしいのですが、 目的は製作上の問題点を見つける事にあるので、安易な選択はしてはいけないのです。

2.型枠の製作

図面を原寸でプリントアウトした紙を20ミリのファルカタ集成材に貼り付け、後は手鋸でカットして行きます。

荒切りした後、柄の部分の内向きの曲線部は電気ドリル(ハンドボール)で曲線に合わせて穴を開けてからカットしました。

カンナと紙やすりで仕上げて行きます。

線にピッタリ合わせなくとも、ある程度、滑らかな曲線が出れば良いでしょう。

フレーム材を固定する為のフックを取り付けます。

私は電動ドライバーで木ねじを裏表互い違いに等間隔で打ちました。

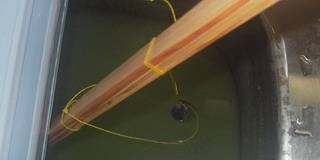

2.フレーム材の曲げ加工

曲げ加工を施し易くする為に、フレーム材を五枚まとめて湯に浸します。

三枚はフレーム用で二枚は曲げる時の保護材用です。

ちなみに入浴剤も入ってますが、問題なさそうです。

一日、お風呂に浸かったフレーム材をぐにゃぐにゃと揉みほぐした後、型枠に固定して行きます。

ヒノキ材は意外なほど簡単に曲がりました。

固定には荷造り用として売られている、タイヤチューブをカットしたものを使用しました。

二日間、屋外で陰干し後、ゴムバンドを外すとこんな感じになります。

内側の短い板は、接着時にフレ−ムを固定する時の傷防止用保護材で収まるようカット済みの物です。

中側の三枚がフレーム本体に使用する板で、一番外も外側の保護材に使用します。

乾燥している間に次項のグリップの製作をしていました。

3.グリップの製作

直線部はハディーソーで、曲線部は穴明けの後、ハンディーソーで切り出します。

硬い木材で、木工用ドリルではハンドボールから煙が上がりました。

鉄鋼用ドリルに付け替えて、無事切り出しました。

このアラカンが各工程で大活躍。使い良い道具でした。

※フレーム材の曲げの二番目の写真でお気付きでしょうか?大変なミスをしていました。

フレーム材の長さが足りていません。このままでは短いグリップに成ってしまいます。

もっと早い段階で気づいていましたが、二つの設計変更で切り抜ける算段です。

※一つ目の修正点はグリップ側の開口位置を上げる事。

この写真の下にある2本の黒いラインがそれで10ミリ上げています。 まだまだ、グリップの長さが足りませんが、次の接着の工程でうまくやる積りです。

ここでは薬瓶に60番の布ヤスリを貼って研磨し、グリップ断面の直角を出している所です。

赤いラインは接着の工程でグリップとフレームを押さえ易い様に段差を付けてカットします。

4.フレームの接着

接着面を直角に整えたグリップとフレーム材を接着します。

用意した接着剤の説明書を読むと「固まるまでが40分で作業は20分で終える事。」

と言った様な事が書いてありました。これは困りました、40分硬化なら余裕を見て

30分で作業を終えればいいと思っていたのですが、大幅に作業時間の短縮を図らねばなりません。

20分いっぱい使うのも危険と感じます。15分で作業を終えられる様、手順を何度も確認し、

すべての道具を効率よく配置して作業に掛かりました。もちろん写真を撮る余裕はありませんでした。

作業終了時の写真です。17分で終了しました。

ビニール状の物体は使用済みゴム手袋です。

手順は、まず二液の接着剤を多目に混ぜます。

すべての接着面にタップリ接着剤を塗ります。

グリップにフレームを内側から順に重ねて行き、軽く麻糸でグリップ部分とフレームの頂点部を仮止めし、 位置を決めてから麻糸でぐるぐる巻きです。

麻糸を使ったのは単に一番安かったからです。

後は陰干しするだけです。

※位置決めの時、二つ目の修正を施しました。

フレーム材の端をグリップエンド側に20mm寄せました。 グリップの曲線とフレームの曲線が合わなくなりますが、押さえれば密着出来る程度の余裕は有るようです。

これで開口部は30mm短くなった事になります。手持ちのランディングネットとまったく同寸に成ってしまいました。

なんてこったい、、、です。

この工程で数々の失敗をやらかしています。これは最終項でまとめて発表します。

5.フレームの成形

十分に乾燥させたフレームを好みの形状に削って行きます。

次第に見えてくる完成形。この作業は実に楽しかった♪

丸三日乾燥させてから、作業に掛かりました。

まず、グリップの削り出しから行いますので、フレーム部分に傷を付けない様、マスキングをします。

グリップの上部の曲線は半丸ヤスリでゴリゴリやってラインを合わせました。

グリップ面は彫刻刀を使ってある程度曲面を作り、後は180番の布ヤスリで仕上げました。

フレームの角は面取り程度に押さえています。

仕上げを終えて、よ〜く見るとなんとなく歪んでいます。完全な対称になっていないようです。

写真の様に逆方向に引っ張って、三晩ほど放っておきました。

完全では有りませんが、一見して分からない程度には矯正出来ました。

この段階で網の取付用穴と溝の加工をしました。

溝切りには鋸、彫刻刀、専用工具と色々なやり方がある様ですが、私はグラインダーのディスクを利用して、

専用工具を作って見ました。写真がその工具で彫った溝です。・・・失敗でした。

時間が掛かった上に、幅が広過ぎる溝になってしまいました。

穴明けはコンパスで均等に35個(これが一般的らしい)マーキングして、マイクロドリルを使って1.4mmで開け、内側は1.9mmでカエリを取りました。

グリップエンドにヒートン取付穴を開けます。

右が最終的に取付予定のヒートンでベアリングサルカンと呼ばれるタイプの物です。

多くのランディングネットにはヘビーサルカンと呼ばれる真鍮製の大物釣り用のサルカンを使っているようですが、

見た目はベアリングサルカンの方が良い様に思います。

もちろん好みの問題ですが・・・。

左は見難いですがリング部分を潰して穴に収まり易くしています。

写真では塗装時の取っ手として使う為に大型のヒートンを付けています。

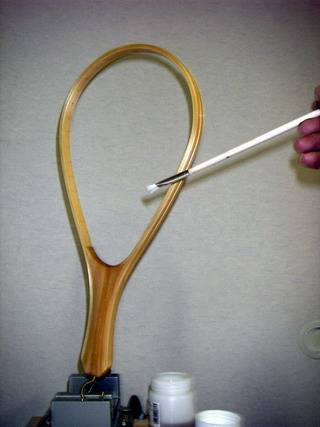

6.塗装・研磨

塗装工程に入りますが、実際にはネット編みと平行して行っています。

どちらも忍耐力が必要な作業です。

けっして楽しい作業ではありませんが、仕上がりを左右する工程ですから焦るとロクな事はありません(でした)。

写真は塗装工程も終わりに近付いた頃のものです。

万力で固定していますが、実作業は片手はヒートンを持って塗装をしていますから写真なんて撮れませんね。 精神的にそんな余裕もありませんでした。

まず、下塗りに木彫オイルを塗ります。

キッチンペーパーを使ってタップリ塗って、サッと拭き取り、乾燥したら同じ作業をもう一度繰り返します。

※木彫オイルは木材に浸透して硬化し、耐水性を高めたり、杢を引き立たせる効果があるそうです。

また、木彫オイルの重ね塗りの後、磨いてオイルフィニッシュと言う手法もあります。

上塗りには一液ウレタン塗料を使いました。安いし、一液だから簡単かなって思いましたが・・・。

上塗りと書きましたが、やってみると、中塗りと上塗りを同じ塗料でしている感覚でした。

液ダレしない様に薄めます。後は塗っては乾かし塗っては乾かし、そして乾かしては磨き、の繰り返しです。

研磨は800番の耐水ペーパーを使い、撫でる様に水研ぎします。(強く擦るといつまで経っても厚くならないのよね。)

晴れた日には乾くのが早いので2回塗る事が出来ましたが、雨の日は一晩置いてもよく乾いていません。

そんな状態で研磨すると垢のように剥がれてしまいます。これをやってしまうと泣きたい心境でした。

1.ほぼ満足(または妥協出来る)厚さに成りました。 800番で見た目にはムラがあるが、触っても分からない程度まで仕上げます。

2.1000番、1500番と研磨して行くと塗装があるのか、地肌なのか見分けがつかなくなります。 (塗装を全部落としたかと焦りました。)

3.水性サインペンでネームを入れます。

酷い字です。(次は他の手を考えよっと。)

4.コンパウンドで仕上げるとピカピカになりました。

※”3”の後、5回塗りました。って言うか、5回で妥協しました。 (それまでに20回以上は塗っています。)

グリップエンドにヒートンを取付けます。

ベアリングサルカンを突っ込むだけでは不安なので抜け防止にステンレスの針金を巻きました。

接着剤を穴にタップリ流し込み、サルカンを押し込んで、はみ出た接着剤を拭き取って乾かせばフレームの完成です。

バンザーーーーイ!

バンザーーーーイ!

塗装開始から約三週間、長かった〜。

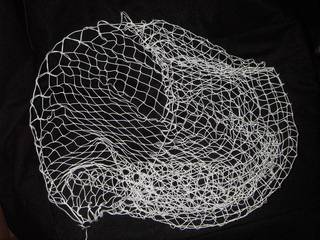

7.網編み

それでは塗装工程と同時に進めて、とっくに終わっていた、ネット編みです。

netで調べると色々な編み方があるようですが、頭の中だけで編む事の出来た方法はひとつでした。

「Akasaka Woodworks」さんの編み方を多少アレンジして編みました。

単に網針(あばり)を二本作るのが面倒だったので、一本で編む方法に変えて見ただけなんですけどね。

そ、網針から作りました。(だって、長いヤツ高いんですもの)

百均で手頃な竹があるのを事前に見つけていました。安い網針があれば作る事もなかったのですが・・・。結局作ることになりました。

左はコーヒー・・・ぢゃなくって、その右が買って来た元のままの姿。

そいつを船形に削って。

糸を引っ掛ける部分をコチョコチョっと作ります。

幅14ミリ、長さ約20センチに仕上げました。(長い程、網の継ぎ目が少なくなるって訳です)

上の写真の真ん中のヤツをコマに使いました。14ミリ幅です。

後は地道に編んで行くだけ。

どこぞのページに「少々ずれてもドンドン編む」なんて事が書いてありましたので、 それを真に受けて、ガンガン進めました。私の感覚の「少々」と違うのでしょうか、 許しがたい出来上がりとなっていました。

底になる部分から編んで行きます。

こちらは底から立ち上がって行く部分です。

回しながら編んで行くので、短いコマを使いました。

黙々と編みます。

飽きても、ただただ、編みます。

ほら、出来上がった。

苦痛な作業でも終わりは来るのです。

染色で縮むらしいので、大きく編みました。

デカ過ぎたかな・・・。

※丸い形に編むのではなく、正方形の浅い箱の様な形に編んでいます。 垂れる事で丸い網の形になるのですよ。知らなかったよ。

8.染色・取り付け

出来上がった網を染色します。

容器は百均でステンレスのボールを大小2個買いました。(大は200円でした)

小のボールに熱湯を注ぎ、食塩と染料を入れてしっかり撹拌します。

大のボールに網がゆったり浸かる量のお湯を入れ、上で作った液を注いでよく混ぜます。

網を入れて時々混ぜながらコトコト40分で終了。

よく洗って、陰干しします。

この時点で感覚的には網は半分に縮んでいます。(ちょっと動揺)

乾燥して引っ張ると染色前の7、8割程度の大きさになりました。(ほっ)

印刷した色見本通りに綺麗な色が出ました。実は染色したサンプルを見てこの色に決めたんですけど・・・、 もっと渋い色だったんだけどなぁ。

では、フレームに取り付けて行きます。

グリップ側の2箇所の穴をスタートとフィニッシュに使い、穴に結び目を隠します。

穴の大きさはピッタリでしたが、内側のカエリ取りはもう少し深く取った方がよかったようです。

糸のフィニッシュの結びを隠せませんでした。

ここだけは特殊な穴の開け方にした方が良さげです。

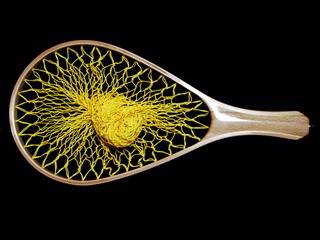

完成品

はい、出来上がり♪

10月18日に型枠の切り出しに着手して完成は11月24日でした。

安い材料にしては上出来じゃなですかね。(と自画自賛)

写真ではいい所も悪い所もぼかしてしまってますね。

ランディングネット・ギャラリーへ移動します。

使った道具

道具のページへ移動します。

問題点と対策

問題点と対策のページへ移動します。

注) まさかそんな人はいないと思いますが、 このページを参考に自分もランディングネットを作ろうなんてしちゃ駄目ですよ。 もう一度言いますが、問題点を集める為に作ったネットです。

言わば、これは悪い例ですから。

これなら俺の方がうまく作ったるわい!、、、と思って頂ければ幸いです。 2006.12.5